毎年4月、文部科学省が主催する「科学技術週間」は、科学技術に対する国民の関心と理解を深めることを目的として、昭和35年から続けられている全国規模のイベントです。期間中は、各地で講演会や研究施設の一般公開、体験イベントなどが開催され、科学に親しむ機会が広く提供されます。

日本科学振興協会(JAAS)もこの趣旨に賛同し、毎年「協力機関」として登録。科学技術週間に合わせた取り組みを実施しています。その一環として、2025年4月、JAAS主催による第3回「もっと、JAASを!」をオンラインで開催しました。今回は、前代表理事、現監事の原山優子さんをお迎えし、「AIとどう付き合う?」をテーマにAIがもたらす可能性と課題について深掘りした議論を行いました。

原山さんの講演では、科学技術政策におけるAIの役割や、社会実装に向けた倫理的・制度的課題、そして国際的な動向との比較など、多角的な視点からの分析が示され、参加者との活発な質疑応答が交わされました。

■実施概要

日時:2024年4月22日(日)18:00~19:00

対象:テーマに興味にある方はどなたでも参加できます

開催方法:オンライン

■アジェンダ

① 開始の挨拶、日本科学振興協会の活動とは (代表理事:北原 秀治)

② AIとどう付き合う? (監事:原山 優子)

③ 質疑応答

④ 終了の挨拶、告知

AIと科学技術の社会浸透:その可能性と課題

AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、人間の「知的なふるまい」をコンピューター上で模倣・再現しようとする技術です。初期のAIは、あらかじめ定義されたルールに従って情報を処理するものでしたが、現在では画像や音声、自然言語といった多様な情報を直接処理し、大量のデータ(ビッグデータ)を活用した学習が可能となっています。

特に、脳の神経回路をモデルにした「ディープラーニング(深層学習)」技術の登場により、AIは自ら学習し、判断や予測を行う能力を飛躍的に高めています。これにより、私たちの暮らしや仕事のあり方にも大きな変化がもたらされています。生成AIなどの登場は、すでに教育、医療、金融、クリエイティブ領域などでの活用が進んでおり、今後さらに多様な分野へと広がっていくことが見込まれます。

一方で、新しい技術が社会に導入される際には、しばしば「想定外」の課題やトラブルが発生します。これまでも、多くの技術が試行錯誤とともに社会に定着してきました。エンジニアたちの善意や革新が、時に新たな社会的リスクを生み出すこともありました。そのたびに、法整備や倫理的ガイドラインが整備され、社会全体として技術との共生のかたちを模索してきたのです。

しかし、AIの進展と社会への浸透はこれまでの技術と比べて桁違いに速く、従来型の制度や規範だけでは対応が追いつかない局面も生まれています。だからこそ、今、私たちには「科学技術の進歩をどう社会と接続させていくか」という視点が強く求められています。

生成AIの時代へ:アシスタントからエージェントへと進化するAI

近年、ChatGPTなどの生成AIの登場により、AI技術は新たな局面を迎えています。これまで専門家や一部の技術者に限定されていたAIの利用が、一般ユーザーにも広がり、日常的な検索や作業補助のツールとして活用されるようになりました。自然言語による質問、画像や音声とのマルチモーダルなやり取り、そしてリアルタイムでの応答性など、使いやすさがその普及を後押ししています。産業界においては、AIの導入が進むことで業務の自動化とネットワーク化が加速し、データ駆動型のビジネスモデルへと転換しています。製造業、医療、物流、マーケティングなど、幅広い分野でAIは中核的な技術となっており、企業の価値や競争力も「人や設備」から「データ」へとシフトしています。私たちの生活においても、生成AIは情報収集、文章作成、翻訳、創作支援といった場面で利便性を提供し、従来では困難だった作業が手軽に行えるようになっています。これにより、AIは単なる補助的存在(アシスタント)から、状況に応じて自律的に判断・行動する存在(エージェント)へと進化しつつあります。一方で、AIの急速な進化と社会への浸透は、多くの新たな課題を浮かび上がらせています。たとえば、学習データの偏りによるバイアス、データの質や安全性に関する問題、個人情報の漏えい、さらには情報操作や監視といった倫理的リスクも現実のものとなりつつあります。また、労働市場にも影響が出始めています。これまで自動化が難しいとされてきた知的労働の分野でもAIが代替の可能性を示し、職種や業務内容そのものが再定義されつつあります。加えて、AIの軍事利用の可能性など、社会に与えるインパクトは極めて大きなものです。AIの利便性を享受しながらも、その影響力やリスクを十分に理解し、多様な立場の人々が議論を重ねることが不可欠です。私たちは今、AIに「どこまでの意思決定を委ねるのか」という根本的な問いに向き合う必要があります。倫理、法制度、ガバナンスといった観点を含め、持続可能で人間中心のAI社会をどのように築くかが問われています。

AIを通して人と社会の本質を問う

AIと人間の関係性は、従来の単なる作業支援ツールとしての枠を超えつつあります。最近では、AIを情報収集や効率化の手段として使うだけでなく、時には相談相手や心理的なよりどころとする場面も見られるようになってきました。このような傾向から、AIへの過度な依存が懸念される状況も生まれています。重要なのは、AIが「人間らしさ」を獲得したのではなく、人間の側がAIに対して新たな関係性を築き始めているという点です。AIは今や、人間の生活や精神的な在り方そのものにまで影響を及ぼす存在となりつつあります。とりわけ注目すべきは、「AIネイティブ」と呼ばれる世代の登場です。彼らは、生まれた時からAIが身近に存在する環境で育ちます。こうした環境の中では、従来であれば親や周囲の人々との関係性を通じて育まれる主体性(エージェンシー)や自己決定能力の形成に、AIが深く関わってくる可能性があります。例えば、AIが学習や意思決定の一部を代替してしまうことで、子どもが自ら考え、選び、失敗し、責任を取るという経験の機会が失われるとすれば、それは人間の発達にとって大きな影響を及ぼしかねません。このような変化は、個人の自己形成、人間性の確立、知的成長など、人間の根幹にかかわるプロセスに影響を与える可能性があります。その影響を長期的な視点で観察と研究が求められます。

また、AIの普段の生活への浸透は、社会全体にも大きな変革をもたらす可能性があります。個人の行動履歴や思考傾向がデータとして収集・分析されることで、プライバシーの侵害や監視社会化への懸念が高まっています。さらに、AIによる情報のフィルタリングや推薦、言語生成が個人の意見形成に影響を与えることで、自由な意思決定が歪められる危険性もあります。これは、民主主義の前提である「情報の自由な流通」と「個人の自律的な判断」が揺らぐ事態を意味します。さらに、AIの判断基準やアルゴリズムによって、従来の「善悪」の基準が相対化されてしまう可能性も否定できません。人間中心に築かれてきた法制度や倫理体系が、AIという新たな「知性」の登場によって再定義を迫られるかもしれません。AIに「権利」や「義務」といった概念を与えるべきか、あるいはその扱いをどのように制度化すべきか、といった議論は、今後避けて通れない課題となるでしょう。

新たな「人と技術」の関係性を築く時代において、潜在的な課題にも目を向けなくてはなりません。AI活用による利便性追求と同時に、人間らしさや社会の根幹が損なわれないよう、多角的な議論と準備が必要です。そのため、AIとの適切な距離感を保ち、人間の判断力と責任感を守るべく、教育、家庭、社会制度でバランスの取れたAIとの接し方を模索することが重要となります。

あなたはAIと、どう向き合う?

AIに関する国際的な動きとして次のようなことがあります。

- 欧州議会:AI規制法(2024年)・・・法的拘束力のあるAI規制の枠組み

- 欧州評議会:AIに関する条約(2024年)・・・人権保護を基盤としたAI利用に関する条約。日本も署名。

- OECD:AIに関する原則(2019年初版、2024年改訂版)・・・法的拘束力はないものの、ガイドラインとしての原則。生成AIの登場を受け改訂。

- ユネスコ:AIの倫理に関する勧告・・・倫理的視点からのAI利用に関する提言。

- 国連総会:AIに関する決議・・・国連レベルでのAIに関する合意形成。

- G7広島AIプロセス・・・国際的なAI行動規範の発信。

AIとの向き合い方を考える時代に

AIをめぐる国際的な議論が進展する中、私たち一人ひとりにも、AIとどう関わっていくのかを主体的に考える姿勢が求められています。AI技術は、医療、教育、ものづくり、福祉、クリエイティブ領域など多くの分野で新たな可能性を切り拓いています。その一方で、誤用や過信、偏見の再生産、プライバシーの侵害など、リスクもまた現実のものとして存在します。こうした状況に対応するには、技術の進歩に対する期待と同時に、倫理、法制度、教育、社会の仕組みなど、多様な観点からのバランスある対応が欠かせません。開発者、政策立案者、教育関係者、そして一般市民が、それぞれの立場から責任ある行動をとり、共通の理解とルールを築いていくことが重要です。今、私たちは「AI時代における人間とは何か」「社会とはどのようなものか」といった根源的な問いに立ち返る機会を迎えています。AIを活用することで豊かさと可能性を広げながらも、人間らしい判断、対話、連帯を失わない未来を築くための知恵と行動が、私たちすべてに求められています。

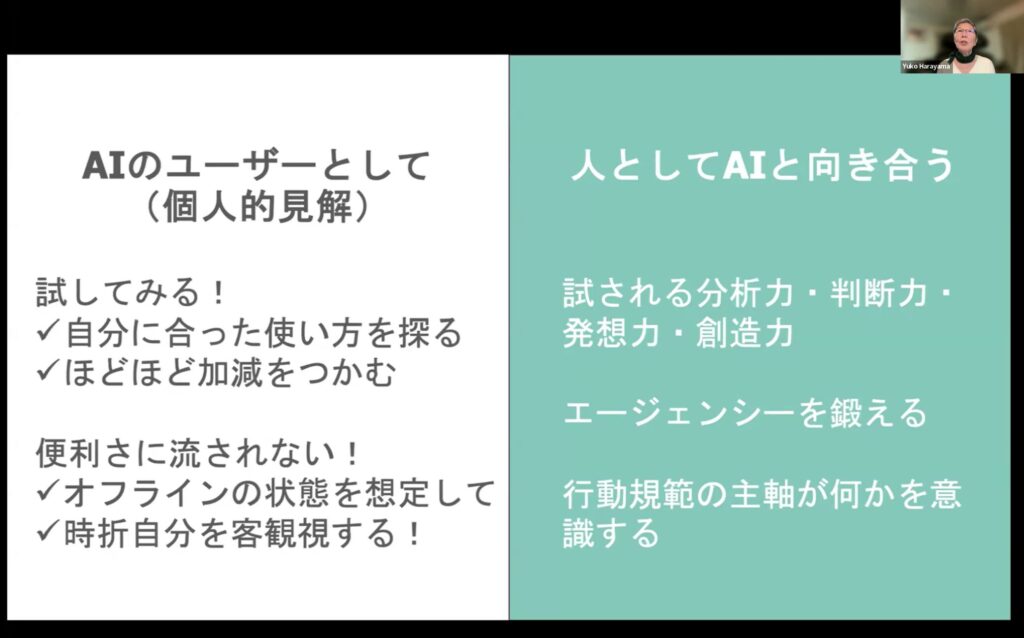

原山さんのAIとの付き合い方

- まず試してみる:新しい技術なので、実際に使ってみてその感覚を掴むことが大切。

- 自分に合った使い方を見つける:全てを鵜呑みにせず、自身のニーズに合わせた利用方法を模索する。

- ほどほどの加減を意識する: 便利さに流されすぎず、考える力や判断力をAIに委ねすぎない。適度な負荷を自身に与える。

- 意図的にオフラインの時間を作る:デバイスから離れ、一人で考えたり行動したりする時間を持つことの重要性を認識する。

- 時折自分を客観視する:AIに慣れすぎることで楽な方に流されないよう、客観的に自身の状態を把握する。

- AIは人ではないと認識する: 人のような振る舞いに惑わされず、AIはあくまでシステムであることを理解する。

- 人間の主体性(ヒューマンエージェンシー)を鍛える: AIに対抗するためにも、分析力、判断力、創造性、自ら行動する力を意識的に高める。

AIがどれほど進化しても、私たちが社会で共有すべき行動規範や、人として大切にすべき軸は変わりません。それらを忘れず、時に立ち止まって対話を重ね、確認し合うことがこれから一層求められていきます。

「あなたは、AIとどう向き合いますか?」

これは、原山優子さんが私たち一人ひとりに投げかけた問いです。技術の進歩に向き合いながらも、人間としての本質を見失わないために、今こそ考えるべき問いではないでしょうか。

昨年末にスタートした「もっと、JAASを!」は、おかげさまで多くの方々にご参加いただいています。特に、JAASの会員でない方の参加が増えてきたことは、私たちにとって大きな励みとなっています。

今後も、JAASの取り組みや活動の魅力を広く知っていただけるよう、積極的に情報発信を続けていきます。より多くの方々とつながり、「日本の科学をもっと元気に!」を合言葉に、共に未来を考える場を広げていきたいと考えています。

文責:北原秀治