こんにちは。第3期理事の宮原です。

1回目の5月10日に続いて2回目の雪谷高校での科学教室を6月7日に実施しましたので、ご報告いたします。

企画概要

・趣旨:体験を通して、科学への興味関心を育み、理系科目の面白さに気づく時間を提供する

・開催頻度:約月1回

・実施場所:校内の理科室や近隣の施設

・講師:JAAS会員や協力いただける大学の先生/各回異なる講師にて実施

・内容:講師の専門かそれに近いところの内容で、かつ高校生が手を動かして楽しめる内容

第2回

<日時>2025年6月7日14時~16時

<タイトル>真水と塩水に浮かべた氷のとけ方は同じ?

<講師>

市川 洋 (JAAS会員)

海洋科学コミュニケータ

●略歴

1949年5月生まれ。1968年4月京都大学理学部入学。1978年7月京都大学大学院理学研究科博士課程を修了(京都大学理学博士、学位論文題目:風波のスペクトルの発達機構に関する研究)。1979年8月から2005年9月まで鹿児島大学水産学部において海洋環境物理学と水産海洋学の教育に従事するとともに、東シナ海、日本南方海域他で黒潮および大気海洋相互作用に関する観測研究をおこなう。2005年10月から2015年3月まで海洋研究開発機構において深海海面係留ブイを用いた海面熱交換量長期連続観測を実施。2007年1月よりブログ「海洋学研究者の日常」を主宰し、さまざまな海洋科学コミュニケーション活動を行う。現在、日本海洋教育学会編集委員会委員長、他を務める。日本海洋学会名誉会員。

<実施の様子>

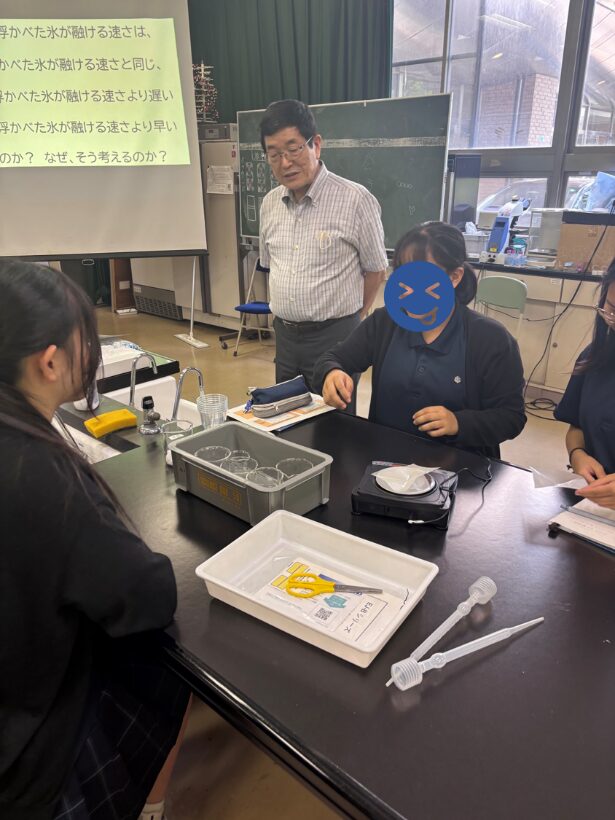

講師所感

大規模な海洋の密度成層と対流現象をコップの中に再現する、これまで私がサイエンスカフェなどでおこなってきた卓上実験を高校生向けに再構成した実験をおこないました。前半は、真水と塩水に浮かべた氷の融ける速さはどちらが速いのかをグループで話し合って予想し、実際に実験で確かめた後、コップの中の現象と海洋での現象との関係を解説する内容にしました。後半は、海水の密度は塩分が高いほど、水温が低いほど大きくなることを実験で示す方法を考え、実際に確かめる実験をおこない、最後に映像で二重拡散対流を紹介しました。参加した生徒の皆さんが積極的に実験に取り組んでいる様子に接し、理科好きを育てたいという先生方のご希望に多少とも応えることができていたのではと安堵しています。高校生たちに海洋のことを話す機会を設けていただいた宮原さんと雪谷高校の先生方に厚く御礼申し上げます。 市川洋

第2回は、海の専門家の登場でした。

恐らく、東京都に住んでいて、海に関することを進路に選んでいる学生が多いとは考えにくいのですが、それでも10名の学生が集まってくれました。何人か参加した動機を尋ねると、「何か面白いことがあるといいなと思って」ということでした。自分の好きなものがあるのはとても良いとして、特に好きでもないテーマでも「面白いかもしれない」と思える力は素晴らしいですね。

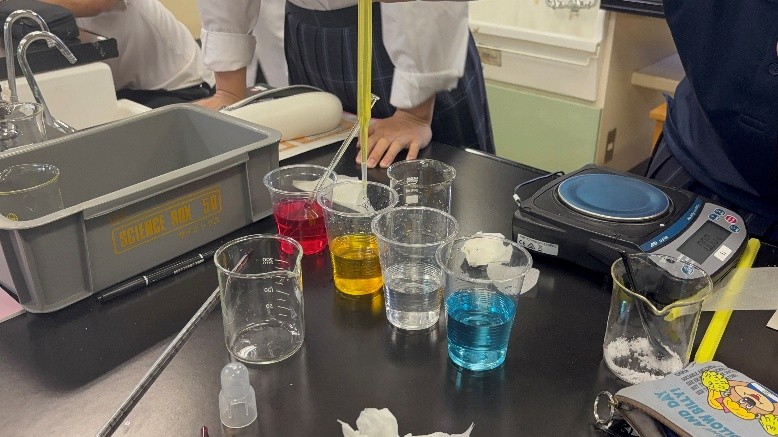

市川さんのご専門である海流のお話を聞き、その上で、水と氷という、とても身近な材料を使った実験を行ったのですが、参加者は大盛り上がり。中高生の探求の時間のアドバイザーも務めている市川さんが選んだ題材は、やはり生徒の心をつかんだ様子でした。

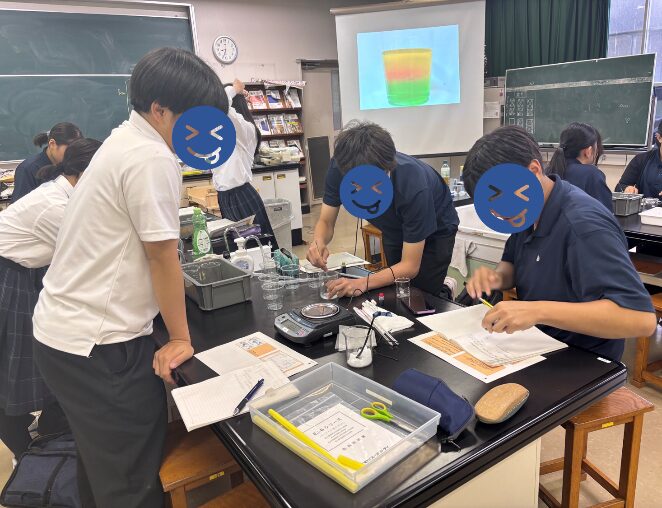

今日は、とにかく手を動かして楽しむことが主眼だと聞いているので~と仰り、「これやってみたい」と生徒たちが少し選択できるようにご準備くださいました。3つの班で自由にやると見事に出来上がったものが違っている状況に。「え?じゃあ、もっと塩を濃くしたらどうなる?どんどん入れてしまえ!」という声も聞こえるなど、実験なのか水遊びなのか思わず見ている側も笑顔になるような時間が続きました。「自分がやった」という満足感を得られたのではないでしょうか。

印象深かった場面がもう一つあります。穏やかな口調の市川さんですが、解説の途中、突然力がこもった瞬間がありました。「僕がすごいと思い、好きなところは~」と氷の解け方の解説の最後でした。ビーカーの中で、壮大な海の状況を再現できている、実際に手元で、目で見られる事が面白いというお話だったように記憶しています。

一瞬の、市川さんの熱量が爆発する瞬間を、恐らく生徒たちも感じ取ってくれたのではないでしょうか。

見学されていたPTA役員の方も、こんなに楽しい時間の受講者が10名というのはもったいない!!と絶賛してくださいました。

市川さん、ありがとうございました! 物品をご用意くださり、告知を含めて全面的にサポートしてくださる大波先生を始めとした雪谷高校の先生方、PTAの皆様に感謝いたします。 宮原聖子

文責者:宮原聖子

※雪谷高校の関係者の許可をいただいて本記事を掲載しております。