サイエンスアゴラ2025が東京・お台場のテレコムセンターと日本科学未来館で実施されました。JAASは年次大会2025として「信頼される科学、活躍できる研究者へ」をテーマに3つの企画「シンポジウム:信頼される科学、活躍できる研究者へ」、「学生アイデアファクトリーファイナルプレゼンテーション」、「オープンスペース:イノベーションユース」を企画出展しました。

今回はそのシンポジウム第一部「科学への信頼を育む」セッションを科学コミュニケーターの詫摩雅子さんのご協力のもと、企画いたしました。3名の演者にご登壇いただきそれぞれ話題提供をお願いし、後半は全員によるパネルディスカッションを行いました。

(日時) 10月25日(土) / 10:30~15:00

(会場) 日本科学未来館7F 未来館ホール

(企画趣旨)

トランプ政権では科学研究支援が大幅にカットされようとしており、また反ワクチン運動の旗手の一人が厚生部門のトップに就任しました。日本においても、科学に対する信頼が揺らいでいることは、原発事故や新型コロナのパンデミックの際に浮き彫りとなりました。この問題に対する特効薬はありませんが、科学の社会への融和を目標とした取り組みを続けることが大切です。このセッションでは、パネリストから科学コミュニケーションの重要性、科学コミュニケーションの実践についてお話しいただき、社会と研究者のミスコミュニケーションが生じる理由、身近な場における科学との付き合い方といったトピックについて意見交換します。

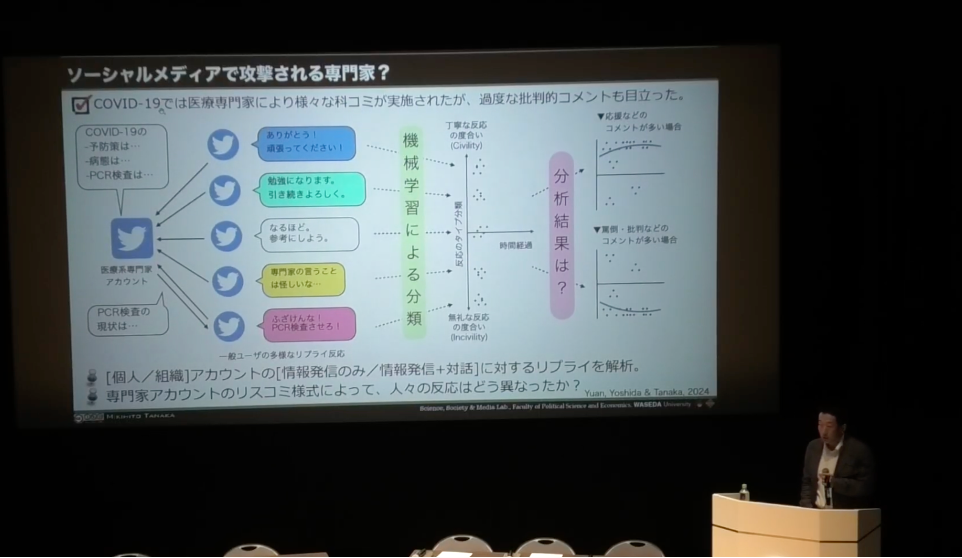

SNSでの対話の姿勢

冒頭は早稲田大学の田中幹人さんで、最近のご自身の研究成果を交えながら、日本人の科学観やソーシャルメディアの影響が解説されました。Xが典型的ですがアルゴリズムによって人為的にもたらされる対立、分断がある中でのコミュニケーションの実際が、具体的なデータをもとに示されたことには大きなインパクトがありました。科学を盲信する集団による「悪い」影響という観点も興味深いものでした。ワクチンを躊躇する人の合理性に配慮し、対話を行う「ケア推進者」のポジティブな役割の発見は、相手への敬意をもったコミュニケーションということで他の演者のトピックとも通底するものでした。ソーシャルメディアでは、科学者は科学研究の当事者として深く関わるか、あるいは距離をおくという両極端の姿勢をとりがちですが、妥当な方の意見を穏やかに推すという姿勢にも効果があるということでしょう。

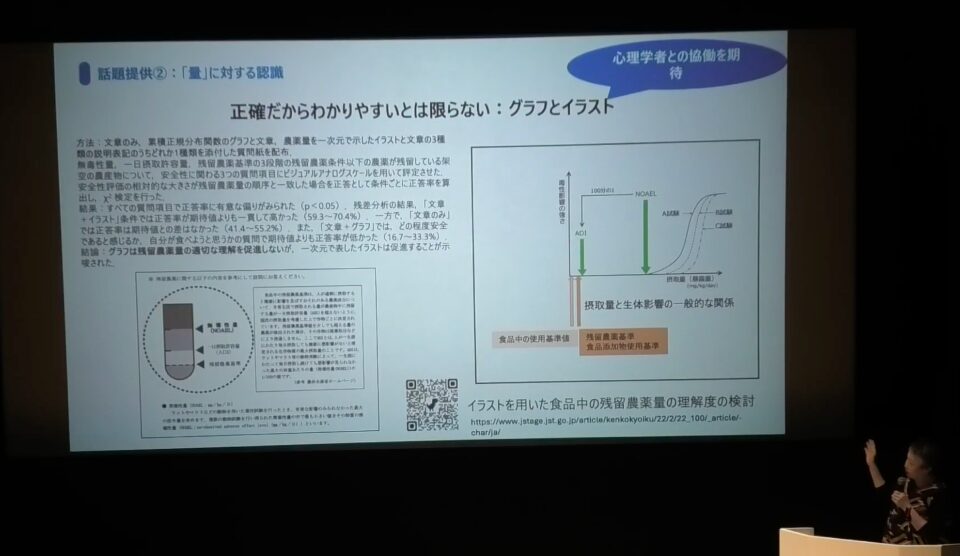

科学を伝える

続いて科学研究の発信をする研究者の立場からということで、慶應義塾大学の堀口逸子さんのお話がありました。食品添加物に対する誤解、「量」に対する認識、因果関係に関する誤解、という三つのタイプのミスコミュニケーションについて解説されました。日常会話では「量」をことさら強調することはありませんが、科学コミュニケーションでそこが抜けてしまうと大きな誤解が生じます。また、量的関係を正確に示すことより、イラストで簡明に提示した方がメッセージとしては有効といった事例も興味深いものでした。そもそも鉛は有害ですが、男児が出生する割合が大きくなるという調査結果を、社会に与える影響を想像できず発信し混乱が生じた例も印象に残りました。

専門家と非専門家

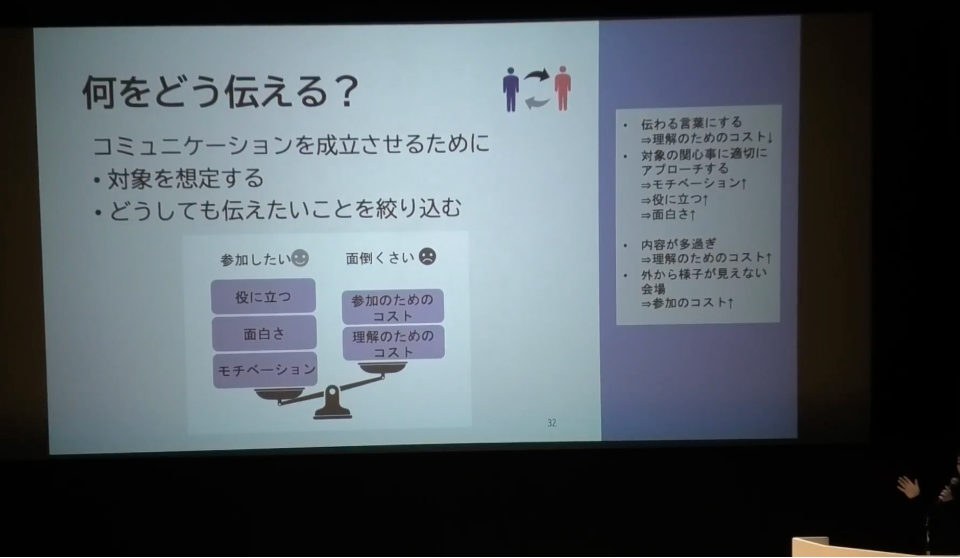

高橋明子さんは、現在千葉大学にご所属ですが、科学コミュニケーターの立場からお話いただきました。科学コミュニケーションが機能するためには相互の信頼関係が重要ですが、「一緒に考えてくれる」「敬意がある」「自分の意見に関心を持ってくれる」という三つのポイントがあることが分かりました。専門家が非専門家を軽視することや、一方的に知っていることをまくし立てるといった光景は確かに珍しくありません。また、科学コミュニケーションには「役に立つ」「面白い」「モチベーションをかきたてる」といったポジティブな面もありますが、一方で相手には参加や理解のコストを強いるという側面もあります。うまくバランスをとるためには、ときには伝えることを精選する必要もあるでしょう。

科学への信頼を育むには?

後半はパネルディスカッションの形式で進めました。田中さんからは良質な対話の場がソーシャルメディアによって奪われており、分断を自覚しながらコミュニケーションに携わる必要があることが指摘されました。また、領域によるコミュニケーション様式の相違、信頼関係の強さやその特徴にも注意を払う必要があることについて、具体的な議論がありました。実際、病気をはじめ切迫した状況では冷静な判断を下すために時間をかけることは困難であり、普段の信頼関係に基づいて自身の決定を下すということも多いはずです。

発信側の課題としては、堀口さん、高橋さんとの間で、研究機関による広報機能についても意見交換が行われました。広報担当者の経験が浅かったり、あるいは研究者の原案に手を入れるのが難しかったりといった状況が存在することがあります。研究者は社会還元の一環として分かりやすい発信が求められますが、一方で「盛る」ことで受け手の期待を煽るようなコミュニケーションは抑制しなければいけません。

アメリカでは顕著ですが、間違った科学の知見を主張する人たちも「エビデンス」を持っています。専門家には様々なレベルで存在する「エビデンス」の重み付けを行うという役割もありますが、これをうまく受け入れて貰うことは難しいことです。また、強い意見をもっていてコミュニケーションを通じて考え方を見直すということが難しい相手もありますが、無理に意見を変えてもらうのではなく、逆に対話を通じて周囲の人が考えるきっかけを作るというコミュニケーションがあることが紹介されました。

科学への信頼で「日本の科学をもっと元気に。」

最後にパネリストからそれぞれ締めのひと言をいただきました。

田中さん「生成AIは再び科学コミュニケーションに混乱を与えるだろう。信頼については再び模索していく必要があるだろう。」

堀口さん「信頼は一瞬にして崩れる。研究者は社会からの支援を受けていることを自覚して、真摯に活動していくことが重要。」

高橋さん「相手を理解する努力を忘れないようにすることが大切。」

詫摩さん「炎上を怖がっている研究者は多い。しかし、一般の方の良識を信じることが大事。」

科学への信頼をテーマとしたシンポジウムはJAASとしては二回目になりますが、今回もまた幅広い論点が取り上げられました。今後はそれぞれのトピックについて意見交換するような場も設けたいです。

文責:田中智之