こんにちは。第3期理事の宮原です。

雪谷高校での科学教室を9月27日と10月25日に実施しましたので、ご報告いたします。

企画概要

・趣旨:体験を通して、科学への興味関心を育み、理系科目の面白さに気づく時間を提供する

・開催頻度:約月1回

・実施場所:校内の理科室や近隣の施設

・講師:JAAS会員や協力いただける大学の先生/各回異なる講師にて実施

・内容:講師の専門かそれに近いところの内容で、かつ高校生が手を動かして楽しめる内容

第4回

実施日時:2025年9月27日(土)14:00~16:00

<タイトル>

サイエンスコミュニケーションって何?科学の伝え方について

第5回

実施日時:2025年10月25日(土)12:45~14:45

<タイトル>

サイエンスアゴラ2025で科学の世界を満喫しよう

<講師>

黒ラブ教授

国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーター/吉本興業

●略歴

日本サイエンスコミュニケーション協会認定サイエンスコミュニケーター

科学漫談をする理系の大学の先生芸人@吉本興業。Podcastで科学部門だと日本で上位に聞かれている番組などを主に運営している、新書、「雑談でわかる相対性理論」を7月末に発売。

東京工科大学客員准教授、東京大学客員研究員、早稲田大学非常勤講師、日本科学振興協会理事、日本サイエンスコミュニケーション協会副理事。

LEDTOKYOなどでサイエンスコミュニケーション業務に従事。

科学技術振興機構サイエンスアゴラ賞受賞、キングオブマッドサイエンティスト受賞他

担当講師所感

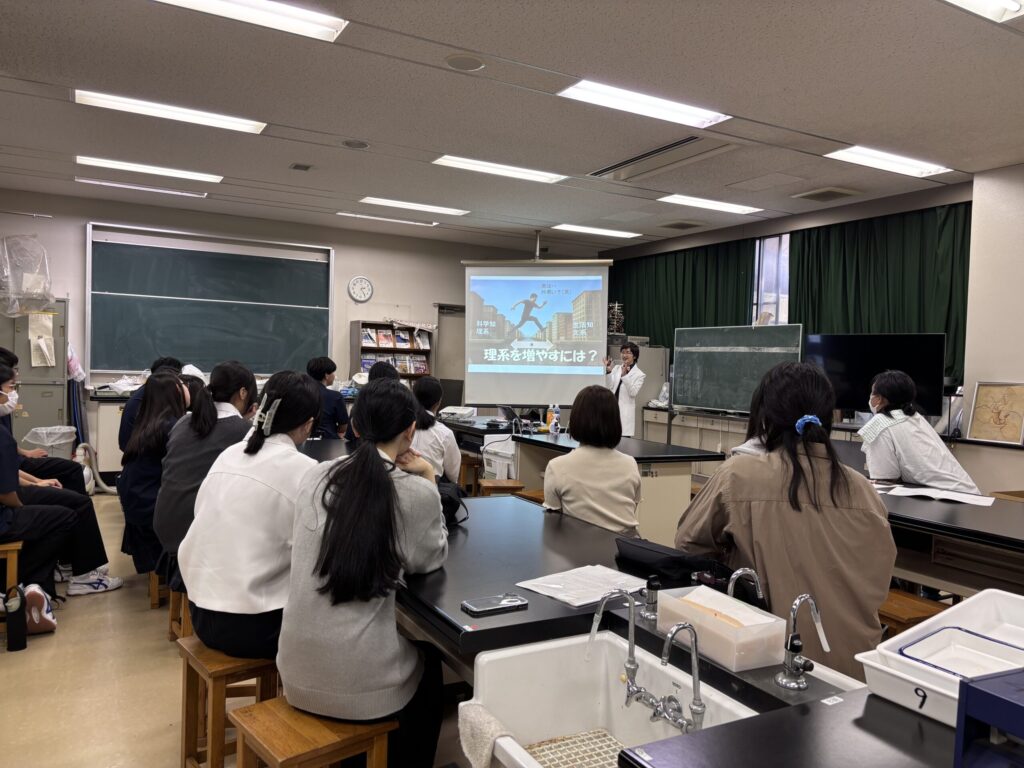

授業ではまず、「サイエンスコミュニケーションとは何か」について、歴史から現在のトレンドまでを紹介しました。そこから、理系と文系がどのような経緯で分かれていったのか、その過程でどんな“弊害”や“すれ違い”が生まれてきたのかを考えてもらいました。

特に、理系と文系のあいだには、表面的ではなく“心の距離”のようなものがあるのではないか?

もしあるとしたら、それはどんな点なのか?

そして、その距離が少し近づくことで、社会はもっと円滑にまわるのではないか?

――そんな視点を体験的に感じていただきました。

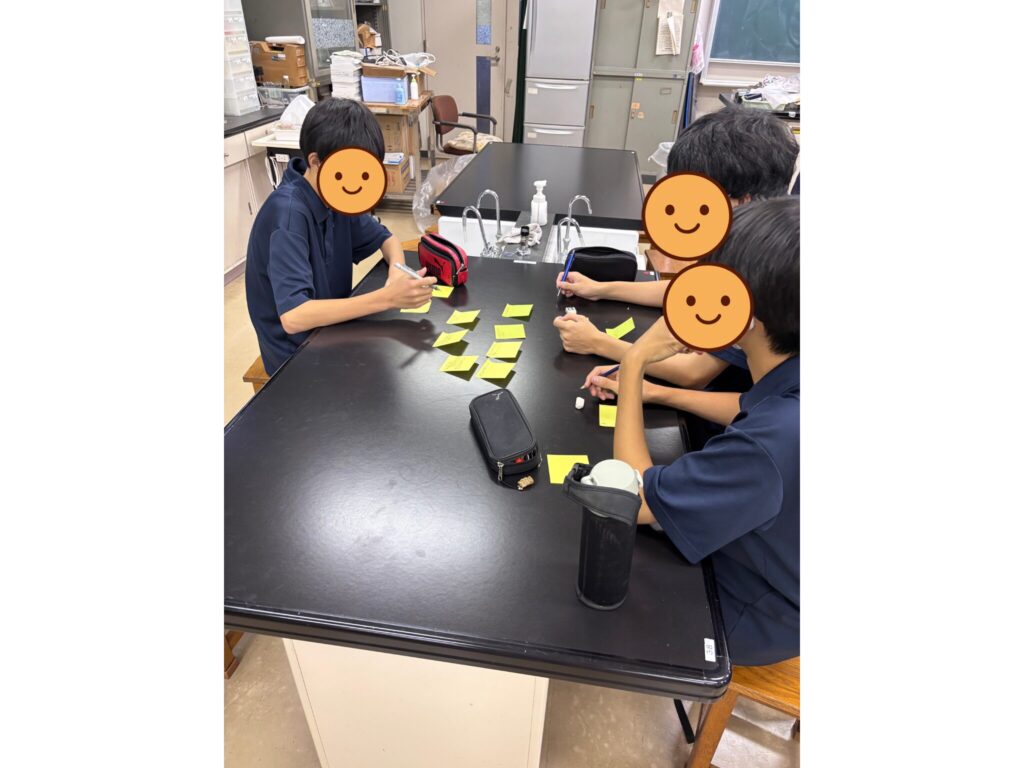

そのあとで、話題を自分たち自身に戻し、「理系」「文系」という進路を選んで今学んでいる現在、互いをどのように見ているのか、自由な発想で意見を交換してもらいました。

出てきた“思い込み”や“偏見”に対して、「実はそれって違うんだよ」と伝えると、みんなが驚いていたのが印象的でした。

普段は気づかない溝や、逆に共通点を発見できた、とても良い時間になりました。

黒ラブ教授

芸人でもある黒ラブ教授が、ところどころ笑いを交えながらも本気の講義をしてくださいました。事前の段階では「話し合う時間がある」と聞き、高校生が気乗りしないのではと心配していましたが、黒ラブ教授がしっかり場を温めてくださったおかげで、その不安は杞憂に終わりました。

4~6人の班に分かれ、理系選択の生徒と文系選択の生徒が互いの分野のイメージを付箋で出し合うと、意外にも似たような言葉が並び、思わず笑いが起きる場面もありました。

今回は卒業生も参加してくれたことで、大学のリアルな様子を知る立場からの意見も出され、高校生の持つイメージより一歩踏み込んだ具体的な言葉が並びました。リラックスした雰囲気の中で交わされる気兼ねない対話は示唆に富み、2時間では話し足りなかった生徒たちは、終了後もしばらくお喋りを続けていました。

10月には、その流れを受けて、日本最大級のサイエンスイベントであり、双方向のサイエンスコミュニケーションの場でもある「サイエンスアゴラ2025」を一緒に回りました。

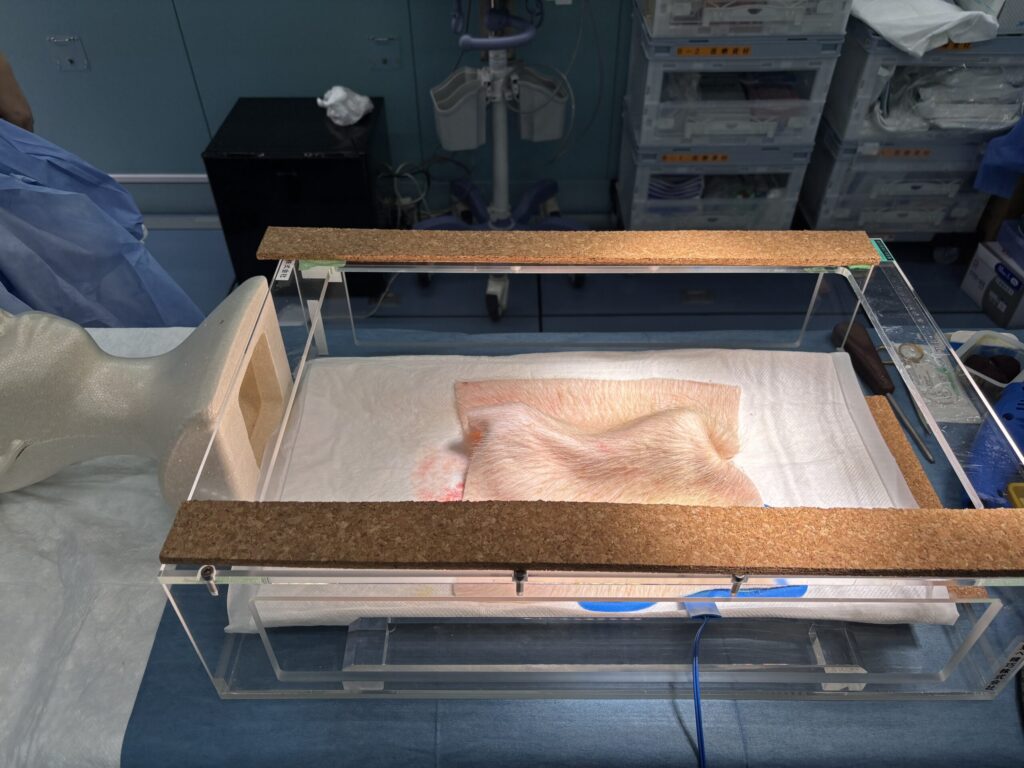

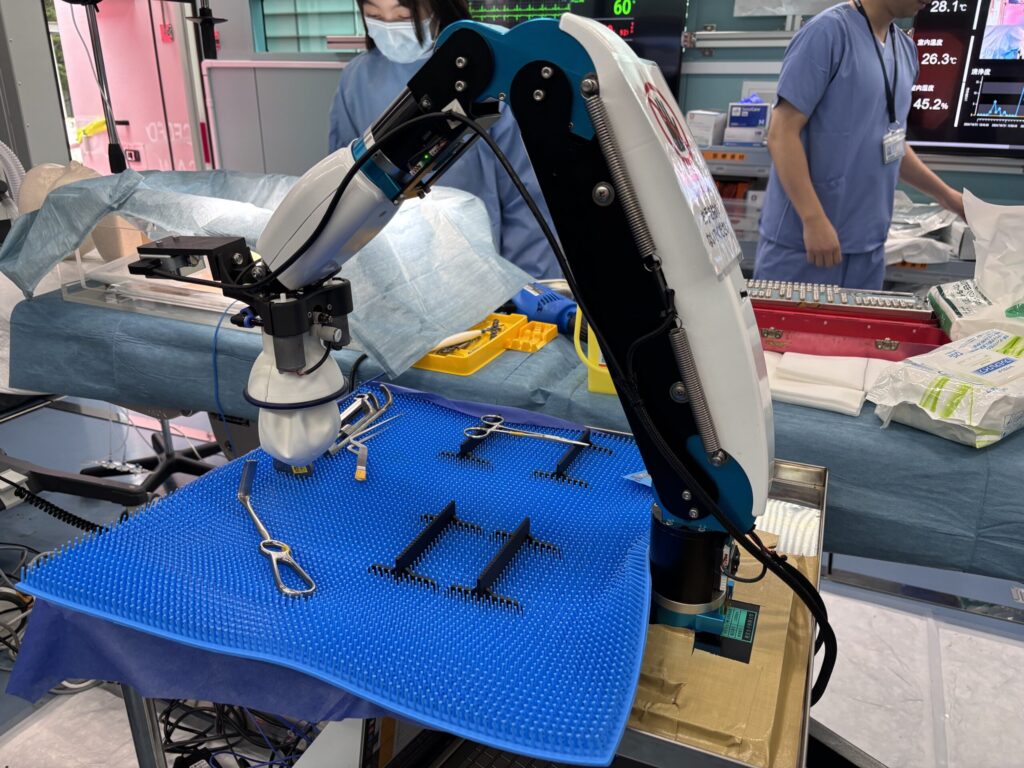

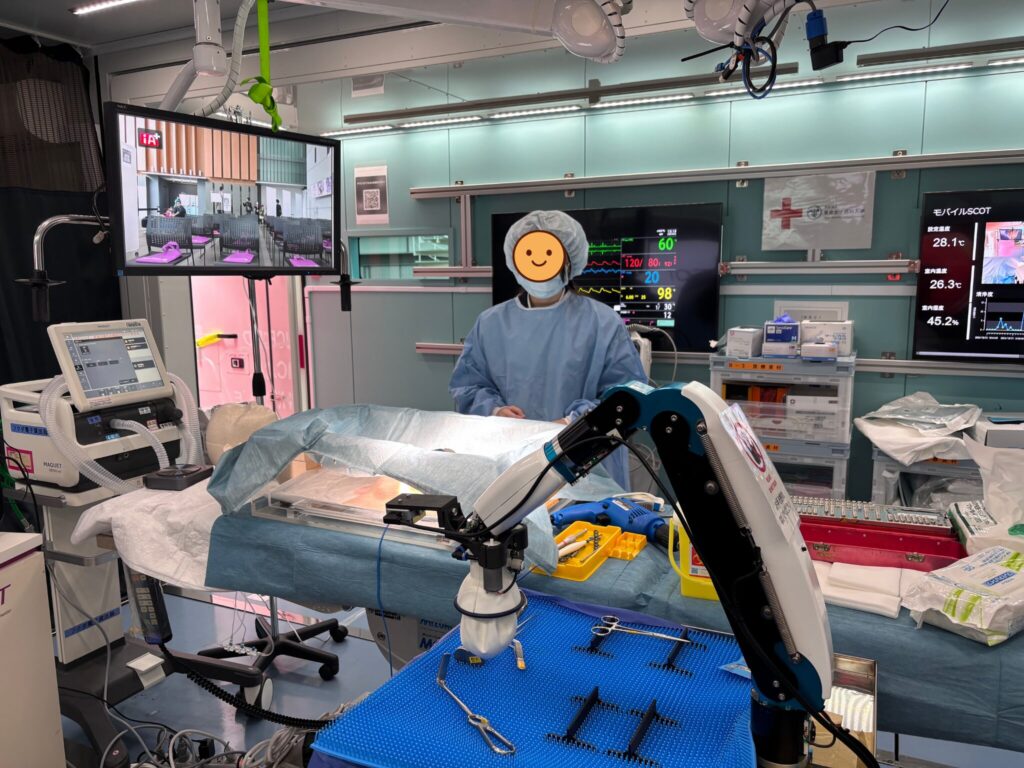

寒い雨の日ではありましたが、お台場の日本科学未来館に集合し、まずはモバイルSCOTの見学からスタート。最先端の技術や研究計画について学びました。

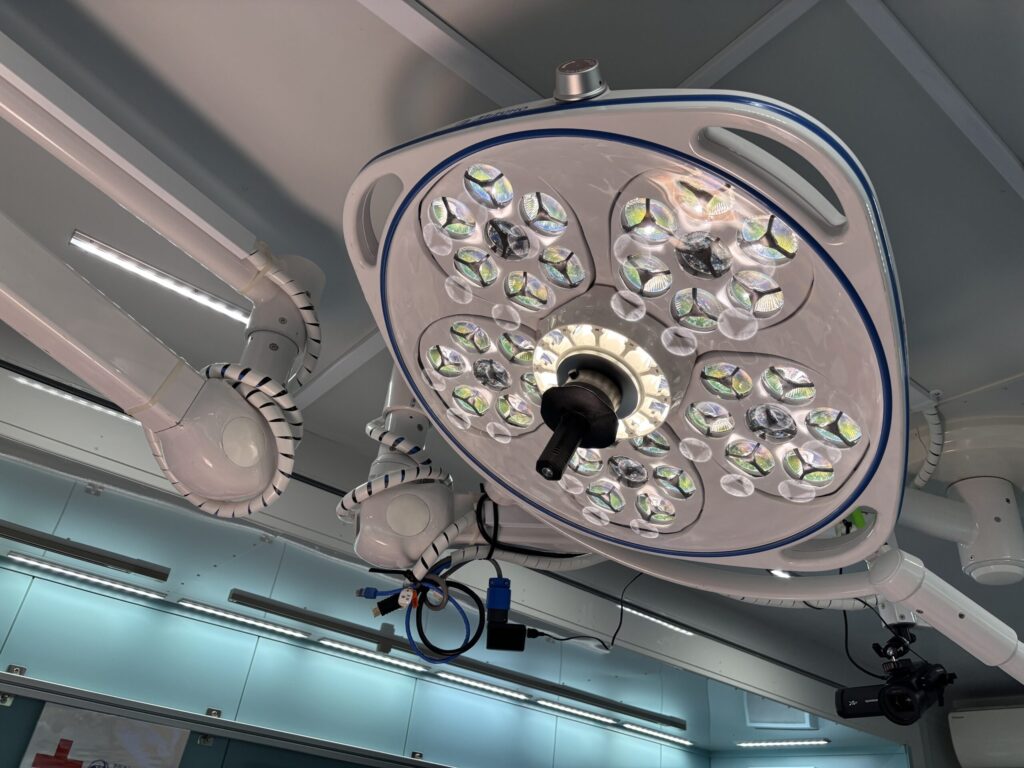

黒ラブ教授が案内してくださったおかげで、高校生だけでは遠慮して聞きにくい専門家の方々のお話も、じっくり伺うことができました。

宮原聖子

文責者:宮原聖子

9/27 高校内で、サイエンスコミュニケーションについて学ぶ様子

10/25 サイエンスアゴラ2025展示

東京女子医科大学・NTTドコモによる「移動型手術室”モバイルSCOT”がやってくる!」にて

10/25 サイエンスアゴラ2025展示

生物系特定産業技術研究支援センターによる

「目指そう 90億人の笑顔!“いただきます”を未来にも」にて