開催報告

今回のオンラインセミナーでは、出産・育児休業中における科研費の使用について、研究者・事務職員それぞれの立場からお話しいただき、制度の課題や運用の現状、そして今後の展望について多角的に議論しました。

まず、東京科学大学の山吉麻子さんからは、ご自身の出産・育児のご経験に基づき、科研費が使えずに直面した具体的な課題を共有いただきました。産後6週間は法律上働けないため、その間に必要だった試薬代やマウスの飼育費、人件費などが出せず、研究継続に大きな支障があったとのことです。こうした状況を改善するため、所属大学の執行部や文部科学省と粘り強く対話を重ねた結果、2024年2月の日本学術振興会(JSPS)の説明資料に、「育休中でも一定の条件下で科研費の使用は可能」という旨の記載が盛り込まれました。さらに、2024年6月には、JSPSのFAQにも具体的な運用例が掲載されるようになりました。

一方、筑波大学の古川太一さんからは、大学内で実際にルール整備を進めたプロセスについてお話いただきました。JSPSからの明確な発信を受け、大学として教員が育休中でも科研費を活用できるように制度化を進められました。その過程では、既存ルールの見直し、これまで寄せられていた教員からの要望の整理、制度化を阻んでいた課題の分析、人事・会計などの関連部署との調整、そして文科省との連携など、多方面での取り組みがありました。古川さんは、制度づくりには、部門間の橋渡しを担う研究支援職員(URA)の存在が非常に重要であると強調されていました。

当日は参加者からもたくさんのご質問をいただき、登壇者お二人から丁寧にご回答いただきました。事前にいただいていた質問も含め、以下に掲載しておりますので、ご参考にしてください。

また、筑波大学の許可を得て、通知文と申請書も掲載しておりますので、ご活用ください。

・筑波大学における通知文

・筑波大学における申請書

今後は、文部科学省やJSPSとの連携をさらに深めつつ、JAASからも情報発信を継続していきます。そして、全国の大学で「産休育休中でも安心して科研費を活用できる環境」を整えていくことを目指して取り組みを続けていきます。

科研費と産休育休の取得について

科学研究費助成事業(科研費)は、日本の大学などの研究機関に所属する多くの研究者が申請し交付を受けている研究費です。大正7年(1918年)に科学奨励金という名称で創設された100年以上の歴史のある研究費であり、現在は、文部科学省所管の独立行政法人である日本学術振興会(JSPS)が取りまとめをしています。

この科研費を産休育休中に使用できるかどうか、科研費の管理に責任を持つ研究機関ごとに、実は運用が異なっています。

科研費の交付を受けている研究者が産休育休中であったとしても、科研費を財源として定常的に技術職員や研究補助員を雇用する必要があったり、学生などが研究をしていくために試薬の購入が必要であったり、ソフトウェアライセンスを継続的に更新する必要があったりするなど、科研費の使用が必要になることがあります。また、研究を完全に中断してしまうと、人材や実験動物の確保など、復帰後の研究の再立ち上げが非常に大変で、追加予算が必要なだけでなく、時間的にも数ヶ月や数年掛かってしまうことがあります。日本では近年、スタッフが一人しかいないような小規模な研究室が増えており、他のスタッフにお願いすることも難しくなっています。

一方で、女性研究者が産休をとることを希望しないとしても、労働基準法第65条第1項、第2項により、産後6週間は就業させること自体が禁止されており、研究機関には女性研究者に産休を最低でも6週間とらせる義務があります。

また、育児・介護休業法により、育休中については、研究機関は恒常的・定期的に就労させることはできないことになっており、科研費の使用は就労にあたるという判断から、育休中は科研費を使用できないと判断している研究機関が多いようです。

また、同じ理由から、科研費とは別の独自予算を研究機関が研究者に提供するという制度も、多くの研究機関では整備されていないようです。

このような事情によって、産休育休中に科研費を使えないことが、研究者が育休をとることを妨げる要因になっています。また、絶対にとらなければいけない産後6週間の産休中に研究室を維持するため、各々の女性研究者が産休前に、研究機関内外の共同研究者に様々なお願いをしなければならないという状況にあります。

研究機関・行政・学協会によるこれまでの取り組み

産休育休中に科研費を使えない問題は、10年以上前から、各大学やさまざまな学協会で取り上げられてきました。日本遺伝学会男女共同参画委員会による2021年時点でのまとめでは、例えば、名古屋大学では使用可能ですが、多くの他の研究機関では使用できないことが報告されてきました。本オンラインイベントを主催するNPO法人日本科学振興協会(JAAS)では、2022年6月のキックオフミーティングでこの問題を話題に上げ、本法人の研究環境改善ワーキンググループなどで継続的に取り組んでいました。

本オンラインイベントで登壇いただいた山吉麻子さんは、学術調査官という科研費の制度改善等に協力する現役の研究者の方の紹介で、文部科学省 研究振興局 学術研究推進課の方にこの問題を相談する機会に恵まれ、当時の状況を認識してもらったとのことです。その後、その学術研究推進課の方が、各研究者・職員の自主的な取組ばかりでは進まないと感じられ、まずは科研費ハンドブック(研究機関用)に、2023年の改訂にて以下の文言が付け加えられました。

<参考①>育児休業等取得中における科研費の執行について

研究機関において、研究者が安心して出産し、子育てができる研究環境を整備することは重要です。 科研費の補助事業者(研究代表者、研究分担者)が、育児休業等(産前・産後の休暇又は育児休業)の取得 期間中に、研究室の研究環境維持などのために研究費の執行を希望する場合には、例えば、研究機関におい て補助事業者から部局長へ届け出て研究協力者などに研究費の執行・管理事務を委任する等の対応をとるこ とにより研究費を執行することが可能です。

その際、補助事業者の意向に沿って研究遂行に必要な物品の発注や検収等、適切な運用が行われるよう、 あらかじめ委任する業務の範囲を定めておくなど、研究機関においてルールを整備してください。

※留意点

研究中断承認申請を行う場合、科研費(補助金分)では予算に会計年度の制約があるために、補助条件に おいて未使用の補助金は返還することとしています。そのため、補助事業者は研究中断承認申請により中断が認められた期間には研究費の執行を行うことができませんので留意してください。<参考②>育児休業中の就労について

育児・介護休業法上の育児休業は、育児休業期間中に就労することは想定されていないが、労使の話し合 いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労することは可能とされています。 必要に応じて、これらの仕組みを活用しつつ、研究機関において、所属研究者の子育てと研究の両立が図 られるように取り組んでください。

○厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html科研費ハンドブック(研究機関用)令和7(2025)年6月版ページ80より

さらに、日本学術振興会の説明資料に以下の文言を入れていただくよう、学術研究推進課の方から依頼がなされたとのことです。

【育児休業等取得中の科研費執行について】

○ 科研費ハンドブック(研究機関用)に記載のとおり、研究機関において、研究者が安心して出産し、育てられる研究環境を整備することは大変重要です。

○ 研究代表者等が、育休取得中などに、研究環境の維持・継続のために科研費の執行を希望する場合には、あらかじめ補助事業者の事務手続きの委任について明確とする等の対応を行ったうえで、科研費を執行いただくことが可能です(補助金の研究中断の場合は除く)。

○ 所属研究者の子育てと研究の両立が図られるよう研究機関において、ルールの整備等についてご協力をお願いします。また、今後、研究機関における優良事例の紹介なども検討していきますので、ご協力をよろしくお願いします。

日本学術振興会「科研費の適正な管理及び今後予定される制度改善等について 令和6(2024)年2月」ページ2より

また、2024年6月には、科研費FAQにより具体的に、以下が付け加えられました。

質問

育児休業等取得期間中、研究中断制度を利用せずに、科研費の補助事業を継続することはできるでしょうか。

回答

育児休業等取得期間中、研究中断制度を利用しない場合、法令や所属機関の規程等の範囲内において、科研費の補助事業を継続し、研究費の執行を行うことは差し支えありません。補助事業によっては、例えば、微生物の培養や植物の栽培など人工的な環境下で継続的に実施する研究や材料等の耐久実験を実施するなど研究環境を維持し続けることが必要で、中断することで研究遂行上、大きな損害が生じるケースなどが考えられます。

このような理由で育児休業等を取得している補助事業者が研究費の執行を希望する場合には、研究機関において補助事業者から部局長等に届け出た上で、研究費の執行や管理事務について、研究分担者や当該補助事業にて雇用されている研究協力者に委任する等の対応をとることで、研究費を継続して執行することが可能です。

ただし、育児休業取得期間中の補助事業者の意向に沿って、必要な物品の発注が行われるよう、あらかじめ委任可能な業務の範囲を定めておくなど、研究機関においてルールを整備してください。

科研費FAQより

このように2023年から、産休育休中の科研費使用が可能であると、行政によって明確に発信がなされ、研究機関でのルール整備が促されてきました。

2024年10月には、筑波大学にて、産休育休中などでも科研費を使用できるようルールの整備がなされました。本オンラインイベントでは、このルール整備を主導された筑波大学の職員である古川太一さんにご登壇いただきました。

現在、文部科学省研究振興局学術研究推進課と日本学術振興会は、産休育休中も科研費を使用可能な研究機関での規程や申請書を一般化したものの作成を進めており、近日中に公表し、各研究機関に発信していく予定とのことです。その状況は、本ウェブページでも随時報告していきます。

また、各研究機関の状況は、男女共同参画学協会連絡会で全国調査を進めているとのことです。

本オンラインイベントが最初に目指すもの(第1の目標)

筑波大学でどのようにルール整備をされたのかを古川さんに、また他の研究機関での取り組みを山吉さんに紹介いただくことで、他の研究機関でもできるだけ速やかに、産休育休中などに科研費を使用できるようにすることが、本オンラインイベントが最初に達成を目指すこと(第1の目標)です。

文部科学省研究振興局学術研究推進課と日本学術振興会によるこれまでとこれからの取り組みのおかげで、ルール整備がこれから進んでいくことが期待されます。

ただし、ルール整備は各研究機関で行うことであり、それが速やかになされるかどうかは、そこでの研究者と職員、また役員の方々がこれからどう動くか次第です。それぞれが多忙である中、受益者(産休育休中の科研費使用を望む研究者)とその整備のために研究機関内の調整や文書の作成などをする人(職員)、また最終的に判断を下す人(役員)が、お互いの立場や忙しさを理解し、協働することによって速やかにルール整備が進んでいきます。

本オンラインイベントでの質問と回答を下記に掲載いたします。また、本ウェブページを加筆いたしました。

本オンラインイベントが次に目指すもの(第2の目標)

日本のすべての研究機関で産休育休中に科研費を使えるようにする取り組みを進めていくことによって、研究機関の研究者・職員・役員、また行政などが、それぞれお互いの考えや忙しさ、優先順位を理解し、異なる組織の人同士で相談して協力しあえる関係性をつくり、また同じ研究機関内の人同士で検討し協働していく事例をこれからさらに複数作っていくことを目指していきます。それによって、日本の研究機関において(ローカル)ルールの改善などをより円滑に行っていけるようにすることが、本オンラインイベントの第2の目標です。

さらに言えば、このような取り組みを通じて、学生なども含めた研究者・職員・役員など各研究機関内での対話と協働、教育・研究・産業に携わる方々も交えた日本のアカデミアでの対話と協働を活性化させ、各研究機関内やアカデミア内で解決すべき問題、行政や関連業界などと協力して解決すべき問題、国民に広く理解していただき立法府と協力して解決すべき問題などを区別し、垣根(境)を越えて対話・協働し、建設的により良い社会や構造を構築していくことが、本オンラインイベントを1つのアクションとして将来的に目指していきたいことです。

本オンラインイベントで扱った産休育休中の科研費について言えば、実際に産休育休に入ろうとする研究者が研究機関の職員などに問い合わせたとしても、研究費の使用は研究機関の運営の問題であり、内規に則って管理しており、文部科学省が直接関与するものではない、という意見が職員や役員から出たりもするそうです。上記の通り、これは労働基準法や育児・介護休業法に基づいた各研究機関の判断であり、そのように判断することは責められるようなことではありません。必要なのは、各研究機関内で異なる立場にいる人たちが建設的に検討し協働していくことです。

本件については、文部科学省と日本学術振興会による上記の取り組みのおかげで、ルール整備がこれから進んでいくことが期待されますが、産休育休中でも科研費を使用できる研究機関は以前から存在しており、各研究機関で本来は解決できる問題です。

本オンラインイベントで古川さんが指摘されたとおり、研究機関の事務・運営において、人的リソースがそもそも不足しており、優先順位が低いと判断される案件は速やかには進められず、また人事異動などで担当者が変わったり、不在になったりすることが往々にしてあります。内規などを変更したい場合、このような事情も踏まえて、誰に何をどのようにお願いするのかが肝心になります。

古川さんは、このような場合、研究支援職員(URA)に相談することを勧められました。文部科学省や日本学術振興会にお願いして外部から圧力を掛けるという発想を耳にすることがしばしばありますが、そもそも研究機関内で解決可能なはずの問題です。一方で、職員や役員に直談判しても解決せず、むしろ不文律が明文化されて問題が硬直化してしまうこともあります。

日本の研究機関における内規を変更するためには、多くの場合、以下のような手順を踏んでいくなど、手間が掛かります。

- 国策、他の研究機関の状況、所属研究機関の規則等の調査

- 関係する職員との意識共有と連携

- 関係する部局からのヒアリング

- 理事などへのレクチャー・決済

- 必要に応じて内規の変更手続き

- 関係者への周知

このようなことを、誰にならやってもらえるのかなどを踏まえ、日々の組織運営を担う事務職員や役員よりも、もう少し広い視野から研究支援を検討・実施している研究支援職員(URA)などに相談してみることを検討ください。

質問・感想

本オンラインイベントで寄せられた質問について、以下でお答えいたします。

産休育休中に科研費を使えない問題は、10年以上前から、各大学やさまざまな学協会で取り上げられてきました。日本遺伝学会男女共同参画委員会による2021年時点でのまとめでは、例えば、名古屋大学では使用可能ですが、多くの他の研究機関では使用できないことが報告されてきました。本オンラインイベントを主催するNPO法人日本科学振興協会(JAAS)では、2022年6月のキックオフミーティングでこの問題を話題に上げ、本法人の研究環境改善ワーキンググループなどで継続的に取り組んでいました。

科研費を担当する文部科学省 研究振興局 学術研究推進課の方に尋ねたところでは、その後、学術調査官という科研費の制度改善等に協力する現役の研究者の方から、本オンラインイベントに登壇いただく山吉麻子さんを紹介されて当時の状況を把握され、自主的な取組ばかりでは進まないと感じられたため、日本学術振興会の説明資料に文言を入れていただくよう依頼されたとのことです。

国立大学は予算配分も含めてかなり厳しく、女性研究者は育休を十分にとることができずに研究に戻る方が多いように感じています。また男性も有給で対応している状況が多くみられます。大学の研究者が女性も男性も安心して育児休暇がとれる環境になると嬉しいですし、そうすることで、次世代の研究者が大学で働きたいと思える環境を作ることもできるのではないでしょうか。

今回のセミナーで紹介した事例は女性に限らず男性研究者も対象に含まれております。筑波大学でも、開始後の半年で利用した教員のうち1名は男性です。是非、貴学でも性別問わず、筑波大学の事例をたたき台にして検討いただけると幸いです。

ご指摘の通り、教員の皆様は男女問わず、育休を取得している方が少ないと思います。このような環境整備に関しては、今回のように事務書類を共有し、スピード感を持った整備を行うことが大切かと思っております。

細かい話ですが、補助金と基金で制度の使用可否が異なるのはなぜか気になりました。

補助金と基金で制度の使用可否が異なる点については、JSPSにより以下のように制限されているため、使用可否が異なります。

<補助金について>

「研究中断承認申請を行う場合、科研費(補助金分)では予算に会計年度の制約があるために、補助条件において未使用の補助金は返還することとしています。そのため、補助事業者は研究中断承認申請により中断が認められた期間には研究費の執行を行うことができませんので留意してください。」

科研費ハンドブック(研究機関用)令和7(2025)年6月版ページ80より<基金について>

「研究を中断する期間に応じて研究を中断することが可能です。この場合、研究費は返還せず、研究機関において研究を再開するまで適切に管理してください。なお、科研費の補助事業は当該補助事業を行うことを職務に含む者として研究機関に所属する者が行うものであるため、中断届提出の有無にかかわらず、育児休業等の取得又は傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用の中断により研究を中断している場合には、科研費の執行を認めるかどうか研究機関で適切に判断してください」

科研費ハンドブック(研究機関用)令和7(2025)年6月版ページ84

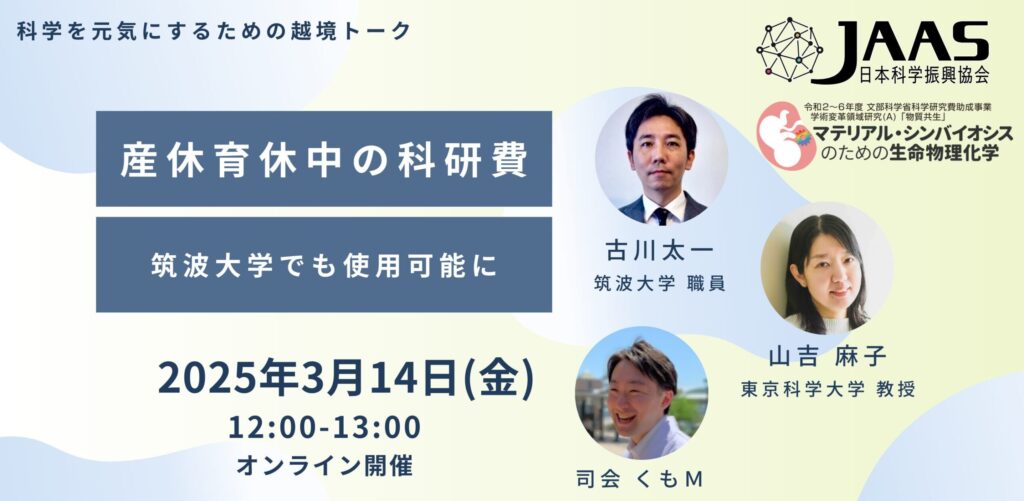

オンラインイベント開催情報

下記のように開催いたしました。

Peatix【越境トーク】産休育休中の科研費

開催日時:2025年3月14日(金)12:00-13:00

オンライン開催

登壇者:古川太一(筑波大学 職員)、山吉麻子(東京科学大学 教授)

司会:くもM(サイエンスコミュニケーター)

主催:NPO法人 日本科学振興協会

共催:学術変革領域研究(A)「物質共生」マテリアル・シンバイオシスのための生命物理化学

企画責任者:馬場基彰(NPO法人 日本科学振興協会 理事)